人物介绍

鲍卫忠,原云南省临沧市沧源佤族自治县人民法院党组成员、执行局局长。2021年,在工作岗位上突发疾病去世,被追授为“全国模范法官”“时代楷模”“中国好人”。

2023年7月,中央政法委印发通知,号召全国政法机关和全体政法干警认真学习鲍卫忠同志的先进事迹,不忘初心、牢记使命,担当作为、团结奋进,全面推进新时代新征程政法工作高质量发展。

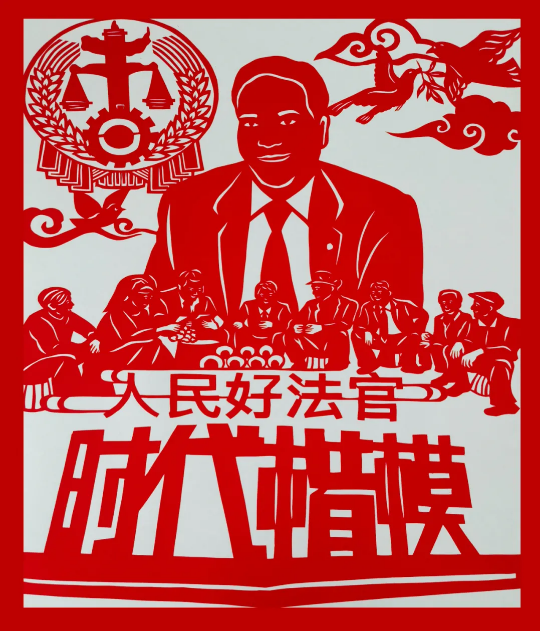

(制图:张泽中)

鲍卫忠的抽屉里,有一个记事本。

里面记录着他承办的案件中,还没有还清案款的被执行人,他们的电话、住址等信息。

这些,很多是靠鲍卫忠一步一步走来、一字一句听来、一点一滴积累的。

鲍卫忠的人生片段,不动声色,催人泪下,值得你用手机“横屏”看到最后。

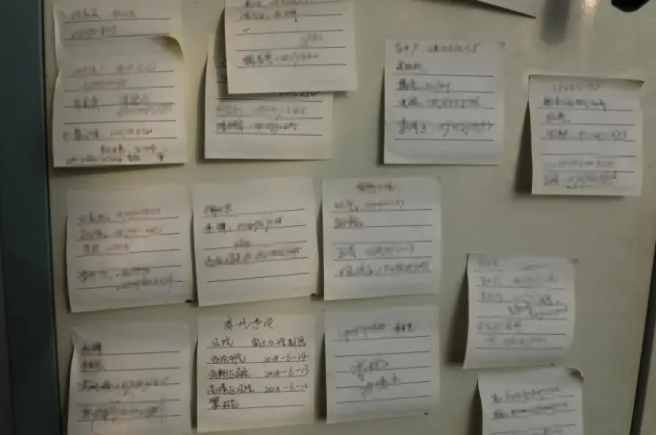

作为干执行的法官,鲍卫忠办公室的文件柜上,总有着密密麻麻的便利贴。

同事陈美红说:“佤山的村村寨寨、山山水水都在这里。”

鲍卫忠文件柜上的便利贴

“干执行,就是要人心换人心!”

大部分案件,执行起来并不一帆风顺。

鲍卫忠的办案密码朴实无华:“干执行,就是要人心换人心!”记事本,就是为此准备的。

鲍卫忠说,“我要不时去看看他们,给他们鼓励、给他们帮助,也给他们督促。”

后来,去得多了,他便把本上的信息背了下来。

记事本,也渐渐被遗忘在抽屉里。

他还有个习惯:每一次执行返程时,都会顺道去一两个被执行人的家里看看,几年如一日。

也正因为这种持久而绵密的坚持,很多当时没有偿还能力的被执行人,后来都还清了债务。

时间回到2013年,沧源县某镇中学的两名学生,因为口角发生了冲突,一人将另一人的眼睛打伤。

案情并不复杂,因打人者是未成年中学生,法院判决赔偿款由他的父母支付。

执行案件,被分到了鲍卫忠的手里。

鲍卫忠在案件办理中邀请人民检察院派员到现场监督执行

然而,鲍卫忠调查后发现:被执行人家里也是一贫如洗,并且为了供孩子上学,还背上了不少债务。

打人者,虽然学习成绩一般,但平时的品行并没有恶劣到难以改正的程度。

“一定要做些什么!”该案件虽然终结本次执行程序了,但鲍卫忠心里知道,他的工作还远远没有结束。

此后的每年春节前后,或是外出执行路过时,鲍卫忠都会去趟那个中学生的家里,送些米面,鼓励孩子好好读书。

然而,在孩子年满18岁后,有那么两三年,鲍卫忠却没有再见到那个孩子。

“孩子是不是在有意躲了?”鲍卫忠的同事有的不禁怀疑。

但聊起此事,鲍卫忠总是笑笑,不以为然。

送走了申请人,他郑重打了个勾

直到有一天,一名年轻人敲开了鲍卫忠办公室的门。

“鲍法官,让你久等了!”这名年轻人边说,边从手提袋里拿出一沓人民币。

鲍卫忠打量着这名皮肤黝黑的小伙子,感觉有些熟悉,一时又想不起来。

“鲍法官,我是初中时打伤同学眼睛的那个学生,这两年我在外打工,把赔偿款攒够了。”

原来,他这几年没有回家,是为了节省路费。当他攒够赔偿款的第一时间,就回来找鲍卫忠。

然而,另一个麻烦事接踵而至——那个被打伤的孩子,已经更换了电话、搬了家,杳然失去了联系。

鲍卫忠作为承办法官到被执行人家中开展财产情况调查

鲍卫忠翻遍了所有卷宗,还是石沉大海。

“那就上门打听去!”申请人的出租房、学校......在一次次的尝试后,鲍卫忠终于打听到了申请人的老家,并委托当地执行法官去打听。

功夫不负有心人!一周后,鲍卫忠终于拿到了申请人所在的村委会电话。

“鲍法官,这个案子我们自己都忘了!”当申请人最终拿到赔偿款,脸上的惊喜令人久久难忘。

“把钱收好,赶快回家吧,路上注意安全!”

送走了他,鲍卫忠拿出记事本,翻到属于这个案件的一页,郑重打了个勾。

“佤山的村村寨寨就是我们的办公室”

云南省沧源县是以佤族为主的少数民族聚居地,鲍卫忠是土生土长的佤族干部。

扎根祖国边疆24年,他总是很忙。

鲍卫忠同志与佤族群众沟通交流

鲍卫忠坦言,几乎每一个执行法官,都会遇到“执行不能”的案子。但他总会尝试各种办法,尽力减少申请人的损失。

几年前,因为感情纠葛,某村的一名单身村民将同村一名妇女砍伤。

但因没有查询到他的财产,鲍卫忠决定,去他家里“实地调查一下”。

当时的书记员陈美红,至今记得:

“被执行人住在山里,那时还没有通柏油路,一路蜿蜒崎岖。一边是高山,一边是悬崖。”

车子走在半路,下起了雨。车子爆胎了,一棵小腿粗的树,被狂风和泥石打翻,横在路上。

鲍卫忠再也没有上车。

这最后几公里,是他一路砍、一路指挥车子、躲着塌方走完的。

鲍卫忠和同事一起清理倒在路上的树枝

几十公里的路,他们走了近六个小时。真正见到被执行人的那一刻,鲍卫忠也“傻眼”了——

他生活在两间毛坯房里。简陋的家具,摆放得非常凌乱。床头上,还立着一些药品。他身体有些佝偻,显示出与年龄不符的苍老,他病了。

与此同时,申请人的情况也不容等待:被砍伤的后遗症,加上自身的疾病,早已让她捉襟见肘。

鲍卫忠当即决定启动司法救助程序。

当事人不知道怎么办,鲍卫忠知道。

当事人不会写材料,鲍卫忠写。

当事人不知道往哪交,鲍卫忠跑腿。

办完手续后,鲍卫忠又带着被执行人去了医院,开回来一大包药,还给他们留了钱。回单位时,已是深夜。

2021年10月21日,鲍卫忠倒在办公桌旁。在ICU抢救了两天,他终究没能跑赢死神。

次月,司法救助金批下来了,五万元,在当地算高的。申请人不善言辞,拿到钱的时候,鲍卫忠已去世一个多月。

她哭红了眼,只一个劲儿地说“谢谢”。

用沙画记录的鲍卫忠,他真的成为了“像父亲那样的人”

“人心就像一杆秤,你若真心为群众,老百姓都会看在眼里、记在心上。”这是鲍卫忠的原话。

鲍卫忠走后,妻子周红有时会抱着孩子们,翻看鲍卫忠留下的相册。相册里,有一张他在毛主席纪念堂的照片。

想爸爸时,孩子们会说:“想去北京,去爸爸去过的地方。”

鲍卫忠在毛主席纪念堂前的照片

没人能数清鲍卫忠一生到底走了多少路,因为他总在不停地行走。他走过的总长度,连在一起,早已远远超过从沧源到祖国心脏的距离。

鲍卫忠走后,陈美红总是记得,雨中走访那天,两人出发前的对话。

她问:“我们为什么总是翻山越岭找当事人?”

鲍卫忠告诉她:“佤山的村村寨寨就是我们的办公室。”

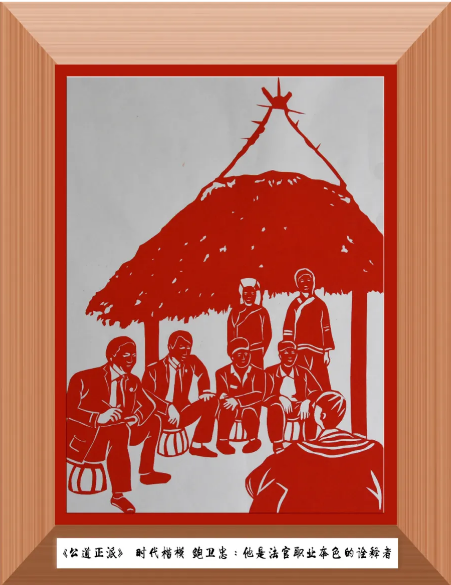

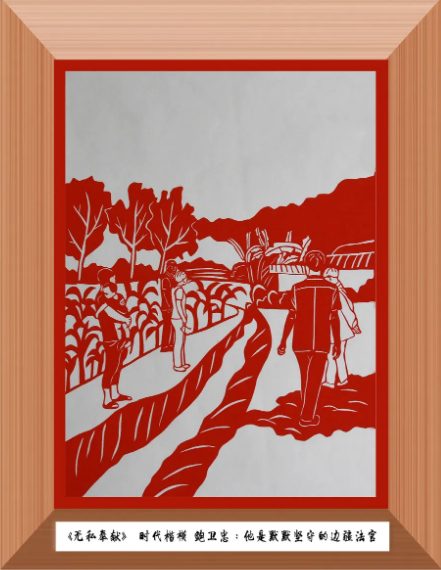

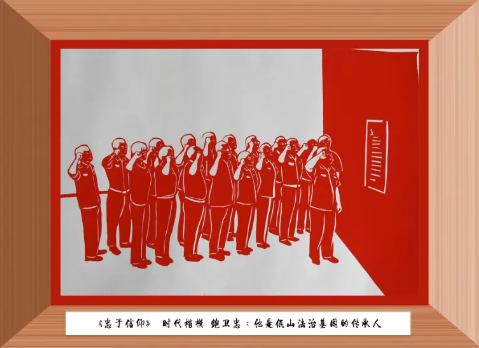

鲍卫忠去世后,当地少数民族群众用一组“非遗”傣族剪纸作品,表达着对他的敬意——

《一心为民》

《公道正派》

《无私奉献》

《忠于信仰》

《人民法官》

向这位“时代楷模”,致敬!